● 本报记者 彭扬

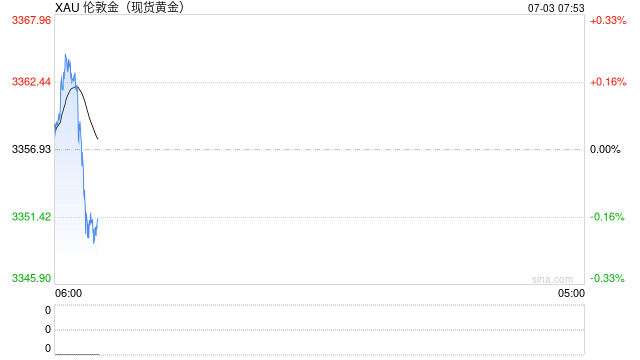

中国证券报记者7月2日获悉,中国人民银行日前印发的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》提出,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。《办法》所称的贵金属,是指黄金、白银、铂金等及其铸币、标准条锭、制品、中间产品和精炼后的原材料等。《办法》自8月1日起施行。

《办法》要求,客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

招联首席研究员董希淼表示,贵金属和宝石交易的高价值密度、相对流动性、定价复杂性、现金交易传统、易跨境转移、匿名潜力以及行业结构特点,为洗钱提供了肥沃的土壤,是洗钱的“重灾区”。

根据央行此前发布的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)》起草说明,出台贵金属和宝石从业机构反洗钱制度是依法开展反洗钱监管的现实需要。根据国际经验,反洗钱工作逐渐由金融机构向特定非金融行业从业机构延伸。为维护贵金属和宝石从业机构可持续健康发展,避免被不法分子利用,《办法》根据贵金属和宝石行业洗钱风险状况,规定对从业机构依法开展反洗钱监管。

《办法》规定了贵金属,宝石,贵金属和宝石交易场所的定义。

其中,《办法》所称的宝石,是指钻石、玉石等天然宝石的各类原材料及首饰、制品实物形态。《办法》所称的贵金属和宝石交易场所,包括上海黄金交易所、上海钻石交易所等依法批准成立的集中交易场所。

《办法》提出,有下列情形之一的,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况,开展客户尽职调查:客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易;有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动;对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑问。

《办法》明确,从业机构不得为身份不明或者冒用他人身份的客户提供服务或者与其进行交易。从业机构发现客户使用失效身份证明文件,应当立即中止交易或者服务,并按照规定开展客户尽职调查。客户拒不配合从业机构依照《办法》采取的合理的客户尽职调查措施的,从业机构可以按照规定的程序,依法采取限制、拒绝、终止交易或者服务等洗钱风险管理措施,并根据情况提交可疑交易报告。

此外,《办法》提出,从业机构应当采取合理措施,定期评估本机构面临的洗钱风险,并根据洗钱风险评估结果,采取适当措施管理和降低已识别的洗钱风险。洗钱风险评估周期最长不超过3年,当自身经营活动或者环境发生重大变化时,从业机构应当及时开展洗钱风险评估。从业机构在推出新产品、新业务,使用新技术前,应当关注本机构面临的洗钱风险变化,开展洗钱风险评估,采取适当措施降低新产品、新业务、新技术带来的洗钱风险。